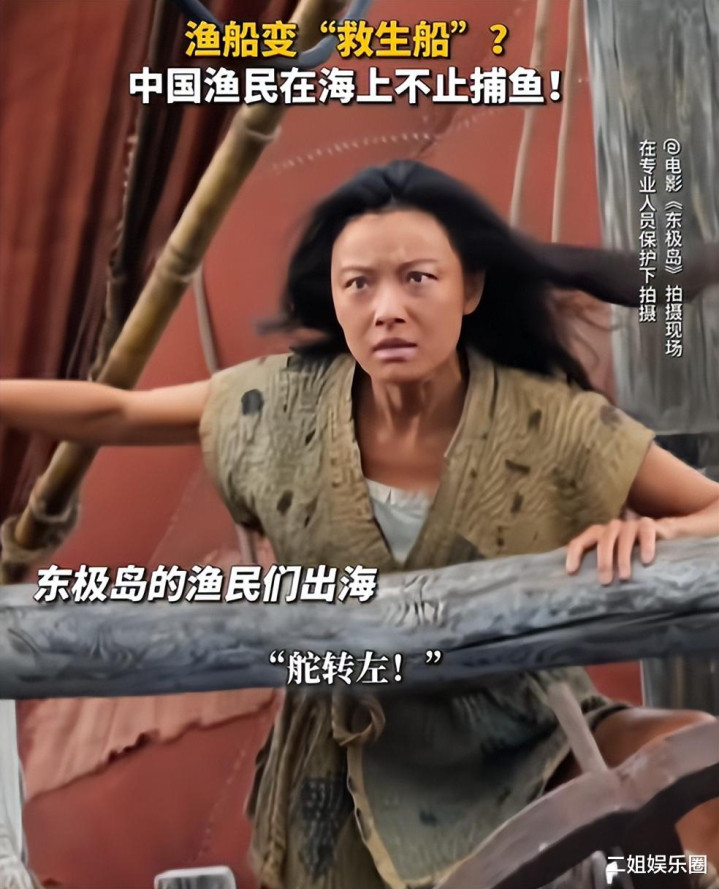

“当一艘船沉入海底,当一个人成了谜”

韩寒这句歌词里,藏着一个被遮蔽83年的秘密。

1942年,日军驾驶着载有1834名英军战俘的“里斯本丸”船只,在浙江东极海域附近被美军误击。

船体倾斜之际,日军将关押战俘的舱门钉紧,试图让他们全部葬身大海。

为了自救,英军战俘破舱而出,试图跳入海中逃命。

不料遭到了日军的疯狂扫射。

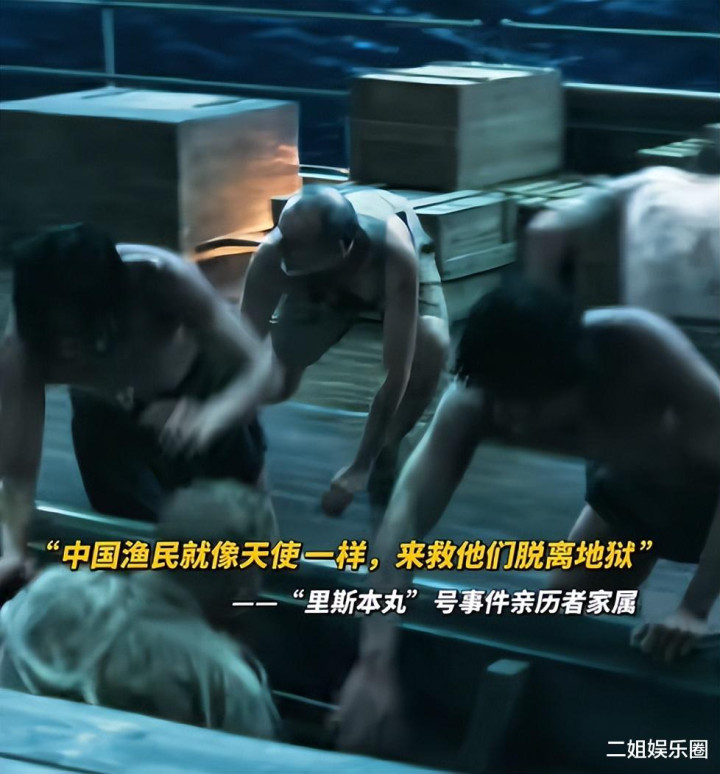

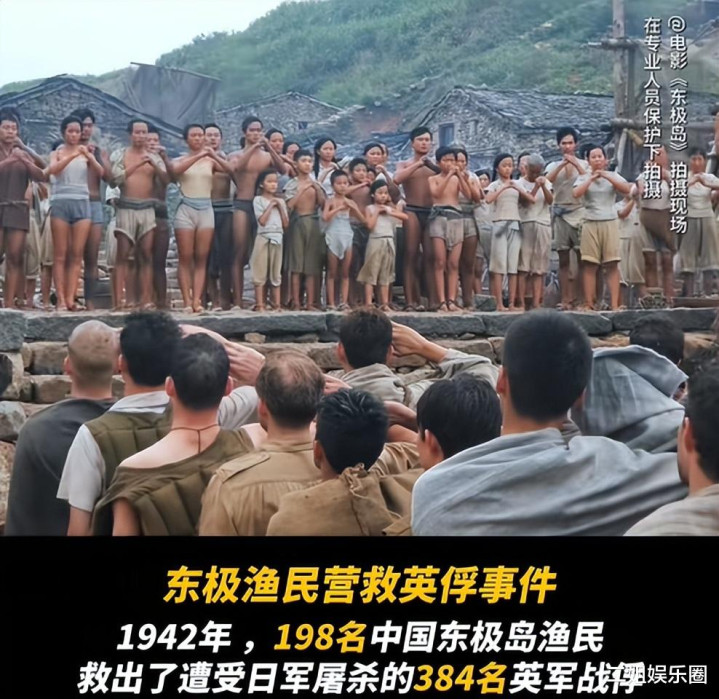

生死存亡之际,东极岛上的渔民拼死相救,救下了384位战俘。

这就是著名的“里斯本丸沉船”事件。

2025 年,管虎耗时6年拍摄的《东极岛》把这段历史搬上银幕。

人民日报等央媒48小时内4次发文力挺。

这背后藏着的,是抗战片的三个“新暗号”。

1、英雄不问出处:从“宏大叙事”到“街头巷尾的勇气”

过去的抗战片里,镜头总追着将军的指挥刀、战士的武器来推进。

但《东极岛》这部影片,并不像其他宏大的抗战史那么地战火纷飞。

既没有各种令人难忘的英雄将领,也没有惊天动地的战略对决。

有的只是一群普普通通的渔民和救人一命胜造七级浮屠的精神。

198名渔民,驾驶着46艘小木船,65次往返日军封锁海域,冒着生命危险救下了384名英军战俘。

这一个个的数字,不只体现了东极岛渔民的勇敢,还诠释了中国人民心中的大义。

《东极岛》中的每一个人物,并不是天生的英雄。

但顺着这群普通人的心理轨迹,让这部民间史诗得以流芳千古。

通过《东极岛》,观众得知了对历史的讲述并非全部局限在宏大的军事战略故事中。

也可以通过平民百姓的故事,让观众明白“国家兴亡,匹夫有责”这个道理。

而所谓的伟大,普通人咬着牙做了不普通的事。

2、善意比仇恨更锋利:中国人的 “国际范儿”

电影的主人公阿赑,与其他大无畏的男主角不同。

他为了保护自己的爱人和家人,他在一开始拒绝了弟弟救助战俘。

因为他明白,一旦救下了这个人,那他们的安宁日子将不复存在。

但人性本善,他内心也十分纠结。

后来,在亲身经历了弟弟被害、村民被杀之后,他不再隐忍。

与此同时,东极岛的渔民们也全都自发地担起了拯救落难战俘的责任。

他们有的甚至无名无姓。

但他们却有着统一的称呼,那就是“素人英雄”。

战乱年代,物资本就匮乏,但渔民们牢记“海上有难,必救”祖训,拯救了一条条遇难者的性命。

中国渔民和英军战俘,他们体内流着的虽不是同一滴血,但面对同一个敌人,他们在烽火中结下生死情谊,用勇气和善意筑起跨越国界的防线。

东极岛渔民的善意,早已超越了常规的战争逻辑。

同时还体现出了中国人民的大国担当。

不同于其他抗战片的仇恨宣泄,《东极岛》传达的人道主义精神,是本部电影的主要核心。

而央媒的一致好评,更加凸显了这一主题的现实意义。

通过对历史的重现,让观众明白了人类的共同语言便是守护生命。

有时,铭记过去不一定要采用复仇的方式。

而是可以通过传递善意与文明,让人民实现更深刻地铭记。

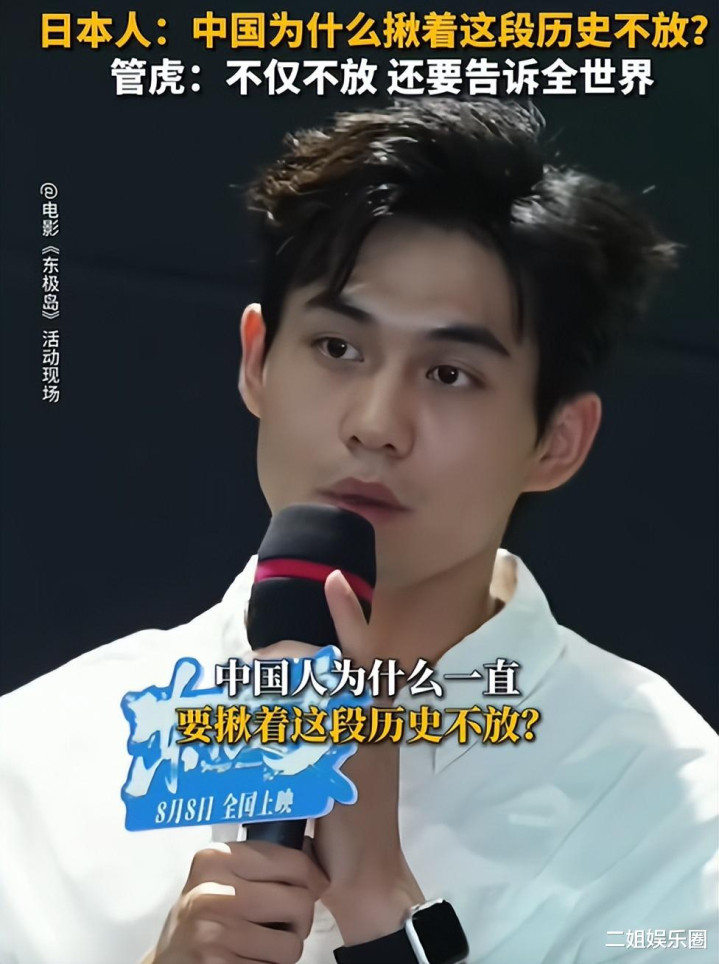

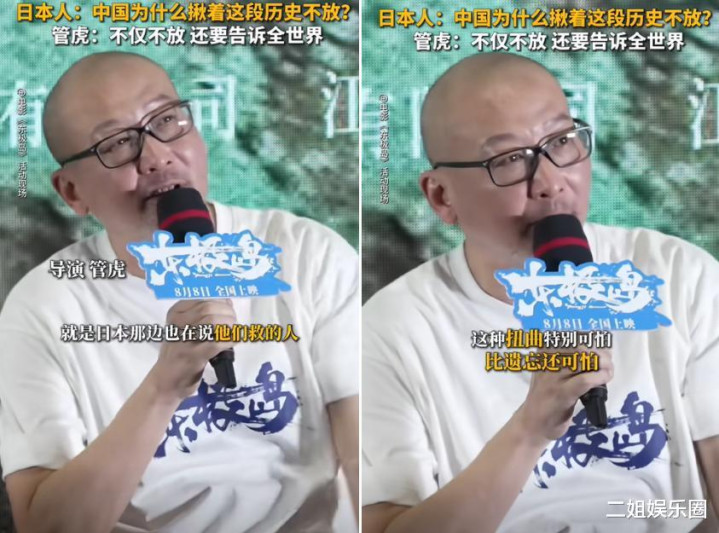

“中国为什么揪着这段历史不放”

这是一个来自日本人的评论。

而除了这些令人气愤的言论外,日本那边还说是他们救的人。

对于这种扭曲事实的行为,管虎认为这比遗忘还可怕。

所以,中国人不仅要揪着这段历史不放,还要告诉全世界。

据《东极岛》官方透露,影片即将登陆国外多个地区。

终于,中国人83年前行善不言的壮举,等到了让全世界知晓的这一天。

就像网友所说:

如果说《南京照相馆》让全世界看到中国人经历了什么,那么《东极岛》便是让全世界知道中国人做了什么。

3、中国电影的 “工业级诚意”

导演管虎表示,一部《东极岛》堪比三部电影的体量。

作为一部筹备了6年的电影,《东极岛》无论是特效还是制作,又或是演员的实力,令人叹为观止。

为了让观众真切地感受到东极岛的魅力,剧组将陆地选址选在了真实的东极岛上。

但多年过去了,这座岛早已荒草丛生。

于是,剧组决定用一砖一瓦搭建出83年前的渔村。

没路就徒手修路,车进不来就靠人拉。

从一片荒芜到砖瓦林立,剧组在重现东极岛曾经的鲜活时,也为人们还原出了80多年前不为人知的历史真相。

更狠的是水下镜头的拍摄。

为了让观众直观地感受到里斯本丸货轮的压迫感,剧组1:1还原了里斯本丸货轮。

船上的每一块钢板、每一根缆绳,都达到了工业级别的精度。

同时,为了接近人眼的识别度,剧组特地采用了IMAX特制拍摄。

相比较标准影厅的画幅,IMAX影院将多出51%的画面内容。

这对观众来说,不仅是一场视觉盛宴,还是最接近那段历史的一瞬。

《东极岛》的大多数画面,都与水相关。

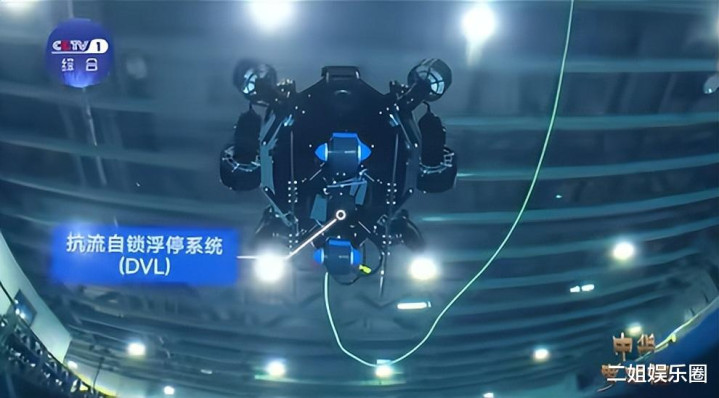

为了攻克水下拍摄的难点,剧组决定自主研发一个独属于中国工业电影的技术。

何为工业化?

管虎表示就是探索一种新技术的可能性。

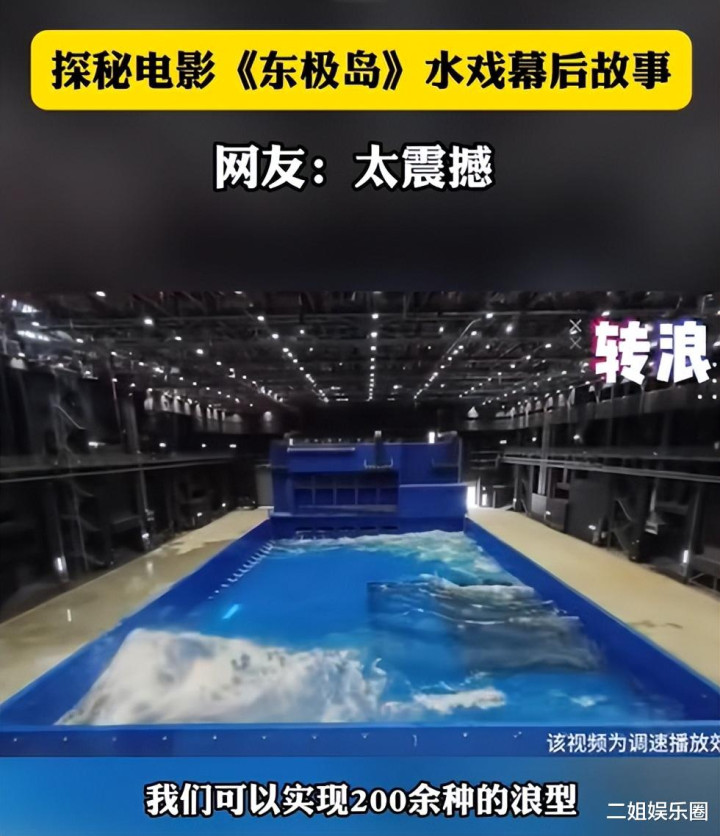

为了制造出波涛汹涌的真实感,剧组来到了扬州影视基地。

该地的空气造浪设备,可以实现200余种浪型。

当镜头转到大荧幕之后,《东极岛》的水下片段也展现了中国科技的发展。

无论是场景重现还是制作升级,皆是中国电影从粗放制作到工业标杆的转变。

当IMAX镜头里的浪涛扑面而来,观众看到的不只是特效,还是83年前那片海的真实重量。

这种较真,让中国电影终于摆脱“五毛特效”的标签。

原来我们不仅能拍好故事,更能靠技术让故事“活”起来。

结语

当《东极岛》的渔民在银幕上点亮马灯,我们突然懂了央媒力挺的原因:

比起喊口号,普通人的故事更能打动世界。

比起记住仇恨,传递善意才是更彻底地铭记。

比起炫技,对历史的较真才是最高级的诚意。

这或许就是抗战片的新风向。

不再追求“手撕鬼子”的爽感,而是用真实的勇气、柔软的善意、硬核的技术。

让世界看见一个更立体的中国。

就像东极岛老渔民说的:“当年救人,没想过要被记住,但现在,该让全世界知道中国人的善良,从来都藏不住。”

正规的股票场外配资平台提示:文章来自网络,不代表本站观点。